纯净的蓝天、舒展的白云、巍峨的雪山、奔腾的江河,繁茂的森林,无际的草原……独特的资源禀赋让西藏成为无数游客心目中无以伦比的圣地。如今,以秀丽山水、人文景观、民俗展示、农耕体验为代表的新兴乡村旅游元素正逐渐成为西藏各族群众脱贫致富奔小康的“法宝”。

近年来,西藏突出优质全域全时发展理念,依托资源优势,用足用活旅游发展的好机遇好政策,让贫困农牧区变成旅游景区,让乡村旅游与精准扶贫碰撞出推动经济社会发展的火花,努力将山水人文的“地利”转化为脱贫攻坚的“红利”。

西藏自治区旅游发展厅党组书记黄永清介绍,打好2019年的西藏旅游脱贫攻坚战,须完成10.5万余名农牧民直接和间接转移就业,实现农牧民增收6.14亿元,完成7.2亿元项目投资,帮助2.2万贫困人口脱贫,巩固5万贫困人口脱贫成果的硬任务。

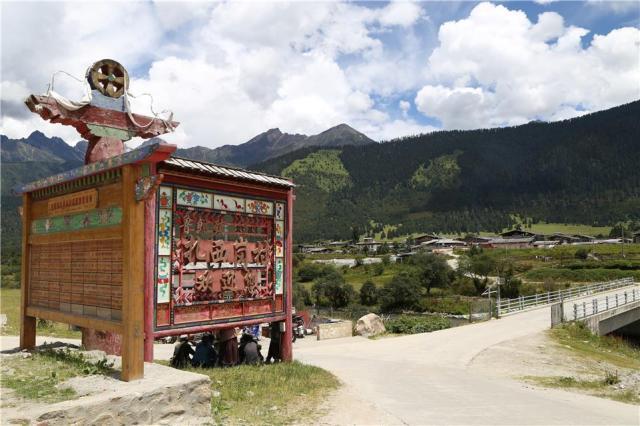

美丽村落成为旅游景点

清晨微曦初露,拉萨市尼木县卡如村的次旦央吉做好一家老小的早饭,收拾停当,换上工作装便要去上班了。她上班的地方是卡如村“核乡寻忆”民俗体验村项目。

据了解,2017年,尼木县将卡如乡列为全县首个小康示范乡,通过北京市顺义区对口援藏引入了沟域经济模式,卡如村“核乡寻忆”民俗体验村项目就是在这样的政策推动下形成的。

工作已一年多的次旦央吉对现在的这份工作非常满意:“在家门口就实现了就业,很开心。我主要是做保洁,工作量不大,每个月能拿到2800元的工资。工作之余,还可以制作垫子,成品可以拿回家,也可以通过景区卖出去,卖出去的钱归自己。”

“核乡寻忆”民俗体验村项目副总经理江东向记者介绍,体验村是2018年5月1日正式营业的,“截至目前,接待游客3万余人次。2018年,收益180万元左右,带动了当地13户村民就业,其中5户是建档立卡贫困户,等项目产业链成熟后,至少能带动当地村民80到100人就业。”

“核乡寻忆”民俗体验村项目游客服务中心

“核乡寻忆”民俗体验村项目特色产品展销中心

黄永清介绍,像卡如村这样的乡村旅游点,在西藏还有很多。截至2018年底,西藏乡村旅游点超过200个。据不完全统计,2018年乡村旅游接待达到935万人次,乡村旅游收入达到12亿元。拉萨市卡如村、林芝市巴卡村、山南市玉麦村等9个村入选全国第一批乡村旅游重点村名录。

农牧家庭变身特色旅馆

“欢迎入住我们家,房间已经准备好了,大家休息一下就可以到一楼餐厅吃饭了”。林芝市巴宜区鲁朗镇扎西岗村拉姆家庭旅馆的主人拉姆热情地迎接着骑行而来的客人。

能吃上“旅游饭”,时光倒回十年,拉姆想都不敢想。10多年前,拉姆所在的扎西岗村还是318国道上一个普通村庄,收入单一。随着西藏旅游升温,越来越多的骑行、徒步、自驾游客来到扎西岗村,村民们逐步吃上了“旅游饭”,并且越吃越香。

特别是随着粤藏两地共同打造的鲁朗国际旅游小镇的建成,景区基础设施日趋完善,带动了更多游客来到鲁朗,周边的扎西岗村、罗布村、东巴才村的村民们越来越多地投入到旅游服务中,乡村旅游成为鲁朗人致富的重要渠道。

黄永清介绍,目前西藏各市地已涌现出一批家庭旅馆,吸收农牧民群众参与旅游就业的能力与日俱增。特别是林芝市将乡村旅游纳入产业发展重点,纳入统计范围的570家家庭旅馆年均收入超过10万元,部分家庭旅馆收入在30万元以上。

林芝市鲁朗镇扎西岗村村口的家庭旅馆指示牌

林芝市鲁朗镇扎西岗村平措大叔家庭旅馆外景

贫困群众致富做了老板

拉萨市柳梧乡达东村是一个千年古村,曾经也是一个贫困村。2016年4月,由域上和美集团旗下和美布达拉公司、柳梧城投及达东村村委会三方共同组建的柳梧和美乡村民俗文化旅游有限公司全程打造和运营管理的“达东村村容村貌整治暨扶贫综合(旅游)开发项目”正式启动,让居住在这里的群众生活水平发生了蜕变。

村民索朗顿珠经营着一家藏式茶馆。他告诉记者,最初张罗起这家茶馆的本钱还是来自达东村精准扶贫综合(旅游)开发项目的分红。“依托达东村旅游发展的好时机,茶馆旺季时每月有3000多元的收入,每年年底还可以拿到可观的分红收益,现在的日子十分幸福。”索朗顿珠越说越高兴。

据了解,像索朗顿珠这样依靠旅游摆脱贫困走上致富路的群众,在西藏不在少数。数字可以说明一切:截至2018年底,西藏旅游产业直接和间接带动5万建档立卡贫困人口脱贫。今年1-9月,西藏旅游产业带动农牧民转移就业10.16万人、18.5万人次,实现农牧民转移就业总收入7.78亿元。