近年来,武乡县努力践行“太行旅游板块”武乡模式,充分发挥旅游资源优势,紧紧围绕第二批国家全域旅游示范区创建,坚持文化引领、旅游带动,以红色文化为龙头,以“绿色、古色”为两翼,形成“红色+绿色+古色”的全域旅游模式,大力推行“旅游+乡村振兴+乡村农家乐+土特产销售”等旅游扶贫业态,蹚出了一条武乡文旅产业高质量发展的新路子,托起了“让青山绿水流金淌银”的旅游富民新希望。

2020年,全县接待游客299.69万人次,实现旅游综合收入20.97亿元,直接或间接带动6489名贫困人口就业增收。

融合 多元旅游注入新活力

怎么玩才能更尽兴?怎么做才能留住游客?怎么发展才能适应时代要求?建设全域旅游示范区,一条突出的主线就是改革创新。改革创新的核心就是要充分发挥旅游市场在资源配置中的决定性作用。

“日子好了,生活更有奔头了。”2017年年初,刚刚摘掉“贫困帽”的上司乡岭头村村民魏建平便把家里的房子改造成标准的农家乐客房,做起了“民宿”的生意。仅梨花节期间,魏建平在短短一周内,就收入2000多元。如今,谈起他的生意,魏建平笑得合不拢嘴。

2016年4月,上司乡岭头村成功举办了首届岭头村梨花节,3000多名来自太原、长治的游客来此赏花观景。贫困户首次通过农家乐、卖土特产实现增收。与此同时,为了搞好观光旅游,该村还开发了百年梨王园、造雷英雄郭大海故居、焦爷井、抗战逃难窑等景点。

或驰骋在白雪皑皑的滑雪场,或徜徉在宽敞明亮的溜冰场,或“浸泡”在别具一格的智勇冲关游乐园中……冬日暖阳下,丰州镇魏家窑村综合体验园内,众多游客在工作人员的指引下逐项体验,尽情游玩。

“发展综合体验园项目,让30余户贫困户在家门口实现增收,月收入千余元,还壮大了村集体经济。”魏家窑村党支部书记姚庆水告诉记者。

……

这是武乡县延伸旅游经济产业链、丰富文旅融合新业态、推进“夏季游”向“四季游”转变的一个缩影。

近年来,为破解旅游“淡季”难题,武乡县立足优质的生态气候资源,积极创新旅游业态,开发旅游新产品,做深“旅游+特色小镇”文章,补齐了旅游“淡季”无景可赏的短板。“旅游+农业”“旅游+体育”“旅游+文化”“旅游+气象”等产业渐成气候并逐渐引爆市场。

故县乡五村、贾豁乡古台村、上司乡岭头村的“旅游+农业”模式,丰富了创意农业、景观农业、乡村度假等乡村旅游产品,促进了乡村农副产品加工及其旅游商品转化;丰州镇魏家窑村、石北乡石北村的“旅游+体育”模式,促进了休闲运动旅游发展的同时,更好地保护和发扬了传统体育文化,也拉动了全民健身热潮;蟠龙镇砖壁村、关家垴村,大有乡李峪村、枣烟村的“旅游+文化”模式,使得红色文化产品蓬勃发展,在红色资源利用、红色基因传承中发挥了积极作用;石盘农业综合开发区泉之头村的“旅游+气象”模式,创新了避暑旅游、康养旅游等新型复合旅游产品,在延展气象应用的同时,带动旅游地产品创新……“旅游+”拓宽了产业发展边界,涌现了乡村旅游、体育旅游、气象旅游、康养旅游等一大批创新性产品和业态。旅游业要素扩大了供给规模,改善了供给结构,为旅游业改革发展找到了新的发力点。

从丰州镇魏家窑村综合体验园到故县乡五村PIP农耕文化综合体项目,再到石北乡石北村四季乡村旅游、大有乡李峪村魔幻小镇文旅项目,武乡县的旅游融合发展不流于形式,而是以实实在在的举措持续提升“旅游+”“+旅游”产业链水平,切实打造全域旅游竞争新优势,让旅游发展更有特色、更具活力、更富魅力。而不断创新并付诸实施的“旅游+公司+农户”“旅游+公司+协会”等扶贫方式,更是让贫困群众通过参与项目建设、发展生产就业、资产抵押入股分红、销售农副土特产品等方式,拓宽了增收渠道,巩固了脱贫成效。

发展 龙头景区培育新引擎

“武乡太美了,真是不虚此行!我们还会再来的。”众多游客为武乡的绝美风光点赞。

景点旅游走向全域旅游是武乡县旅游业发展的继承和升华。全域旅游并不是所谓的“无景点旅游”,旅游景区依然是核心。近年来,武乡县以建设国家全域旅游示范区为契机,科学优化旅游布局,做大做优龙头景区,大力培育精品线路,积极构建“一轴、一核、三区、三山、四寺”全域旅游发展格局。

巍巍太行,红色武乡。翻开武乡的“红色旅游版图”,430余处革命历史纪念设施、遗址和爱国主义教育示范基地,4026件(套)馆藏国家级革命文物犹如一个个红色火炬矗立在老区大地。

如何将这些资源“活”起来,进而转化为革命老区发展的新动能?武乡,是这样做的——

从2011年开始,连续9年举办“弘扬太行精神、传承八路军文化”为主题的八路军文化旅游节。通过红色藏品展、抗战主题戏曲展、主题电影展、八路军文化学术座谈会等活动,不断提升县域特色形象。

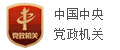

“当一天八路军、打一场游击战、住一宿土窑洞、吃一顿小米饭”。为了淘汰单一无趣的走马观花式游览,武乡县引入新业态,通过把革命遗址、声像图文与仿真场景有机结合起来,使传统的红色旅游“玩”出新花样,让游客在不知不觉中融入红色旅游氛围、修习红色文化,也让更多的年轻人自愿加入到传承红色历史的队伍中来。

“八路军文化进高校”“暑期学生社会实践活动”“太行少年军校特训营”“行走的课堂”“百所高校上党行”“小小八路军”……每逢寒暑假,众多大、中、小学生都会到八路军文化园开展红色研学活动。而这些成熟稳定的研学线路,拥有来自北京、郑州、扬州、邯郸以及省内多地的固定客源市场。据统计,自太行少年军校2018年7月建校以来,共接待来自全国各地30000余名中小学生开展红色文化研学实践活动。

与此同时,武乡县进一步发挥景区景点重点项目带动作用。推进实景剧《再回太行》改版、八路军文化园扩园暨太行少年军校建设等文旅融合产业发展项目。积极引导建档立卡贫困户参与景区景点从事旅游服务,通过景区务工挣薪金模式,直接或间接带动建档立卡贫困人口增收,并在景区景点设立旅游产品销售点40个,为贫困群众提供出售土特产品平台进而增加收入。

不一样的“武乡模式”发展红色旅游之路,获得了巨大成功。“抗战圣地•红色武乡”成为人们接受革命传统教育的精神家园;全县三次产业结构优化为6:45.2:48.8,三产比重超过二产;武乡红色旅游产业成为引领县域经济绿色发展的主导产业、朝阳产业,成为引领全域旅游的一张“王牌”。

创新 乡村旅游焕发新生机

“以前只能靠务农维持生活,自从发展乡村旅游后,我也学会了魔术表演,一年能挣六、七千元,外加政府的各项补贴,收入真不少。”在大有乡李峪村,村民李雪芬放下锄头戴话筒,当完导游做演员。

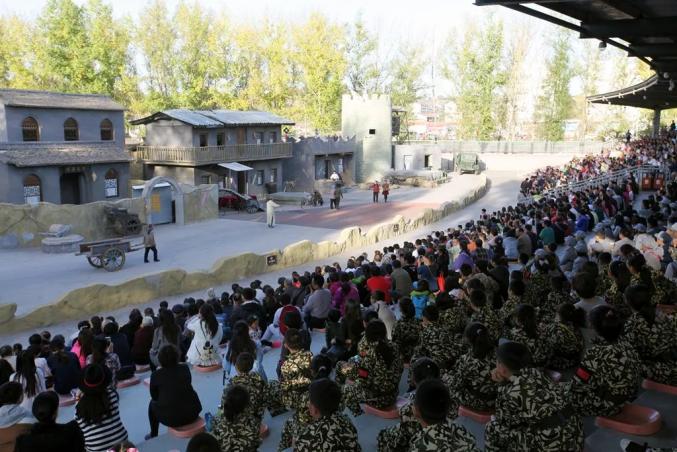

大有乡李峪村,是抗战时期著名的“地雷大王”王来法的故乡。一个纪念馆、一台群众自编自演的“红色+魔术”演出,使李峪村成为山西乃至全国一个文化兴村的亮点,“中国魔术第一村”闻名遐迩。

人气旺了,村子活了,农民的观念也在全域旅游发展过程中得以更新,创造出不竭的内生动力。李峪村,一个不到千人的村子,有近1/3的村民成了魔术师。他们不仅在当地搭起舞台当演员,还到周边演出。

岭头梨花节、五村播种节、古台农耕文化节、郭家垴菊花节、武乡小米开镰节、权店梅杏赏花节……正是武乡县依托太行旅游板块建设,以“文+旅+农”为主题,精心打造的一个个特色文化旅游名片。

近年来,武乡县按照“建一个景区、扶一方贫困、促一片发展”的思路积极推进旅游扶贫工作,制定出台了《武乡县乡村旅游产业发展奖励实施方案》,新发展太行人家2个,通过参与建设和经营服务务工模式,直接或间接带动建档立卡贫困人口实现增收。

全域旅游并非万能钥匙,但确实能给群众生活和经济发展带来看得见、摸得着的变化。在一批批旅游扶贫示范村景区建设务工、景区管理、办农家乐、小商品零售等多种举措的带动下,全县6400余名建档立卡贫困人口通过旅游发展实现增收脱贫目标。

青山绿水,生态武乡;风景独好,盛装迎客。和着乡村振兴的嘹亮号角,武乡旅游产业发展的巨轮,风帆正劲、乘风破浪,正向着新的目标奋力前行。